Supports & surfaces

Supports & surfaces

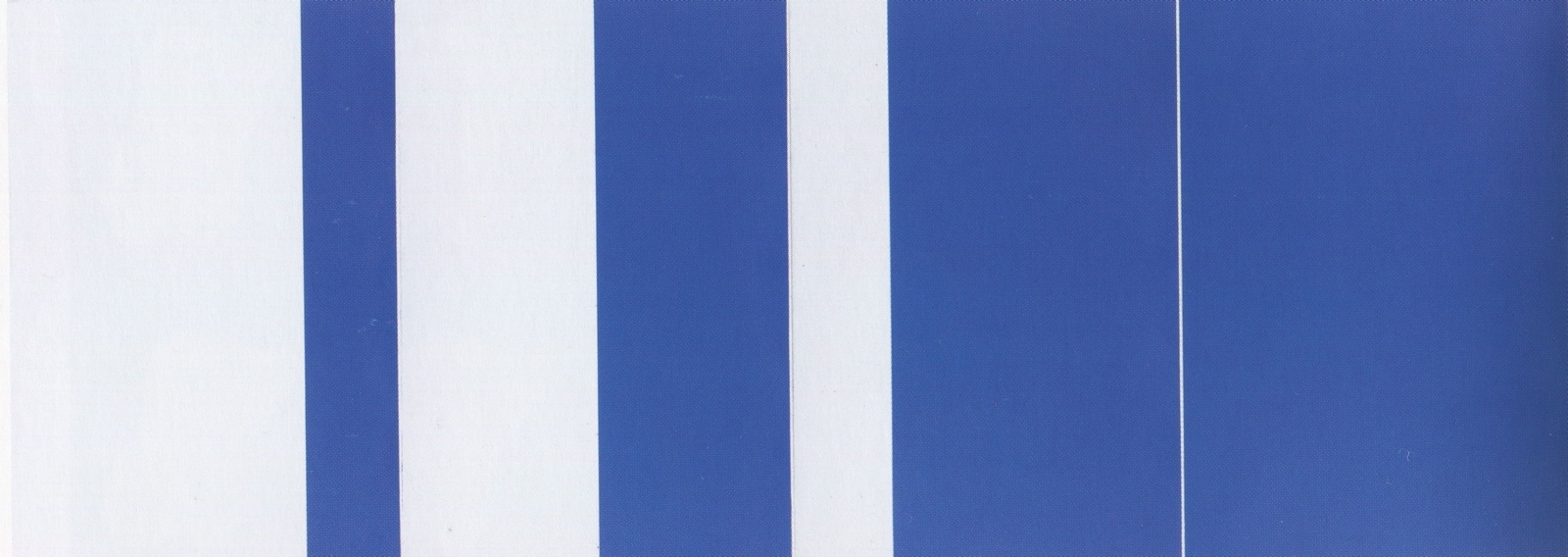

Vincent Bioulès

Sans titre, 1970, acrylique bleu et blanc sur toile de coton tendu

Vincent Bioulès, membre fondateur de Supports / Surfaces, participe à l'exposition de l'Arc en 1970. Les œuvres qu'il produit alors vont dans le droit fil du formalisme à l'américaine : il a découvert Ellsworth Kelly à la biennale de Venise de 1966. Le musée possède un important polyptyque de Bioulès, quatre toiles tendues sur châssis, étroitement associées et formant comme une extension naturelle de la couleur bleue, divisée en bandes verticales. Pour l’artiste, chaque tableau n’est que le maillon d’un ensemble conçu sans contenu narratif. Notons que Bioulès, comme Devade, reste fidèle à la toile sur son châssis : en 1969, exposant en plein air dans le square de Palavas, à Montpellier, il préfère pourtant installer des portes isoplanes peintes (du bois) que des tableaux traditionnels. Pour organiser la surface de sa peinture, Bioulès utilise du ruban adhésif qui délimite les surfaces à peindre. Son arrachage laisse en réserve de minces filets blancs. L’apprêt même, laissé tel quel, apporte une nuance dans le blanc. Pour Bioulès, seule compte la réalité matérielle de la couleur débarrassée du « vêtement de la forme ». Elle se donne pour elle-même, sans valeur expressive. Didier Ottinger souligne pourtant qu’en 1970, l’artiste a fait le choix de la « peinture », préparée et passée avec soin, contre la « teinture ». La couleur « le relie malgré lui à sa passion pour la peinture des « fauves ». En 1971, Bioulès quitte le groupe pour des aventures figuratives.

Christian Jaccard

Sans titre, 1973, boîte contenant six éléments formels de cordelettes ficelées

Fin connaisseur des techniques de la gravure (lithographie, xylographie, typographie, offset…), Christian Jaccard se livre rapidement à des expériences novatrices, notamment avec les encres et les macules. En 1968, il réalise ses premiers reports lithographiques de ficelles et cordelettes effilochées. Il les récupère, les assemble pour les tresser à nouveau, les abouter, confectionner ses propres cordes. Elles deviennent des outils, pour marquer, par impression de couleur, des draps de lins préparés : une Toile effacement de ce type figure d’ailleurs parmi les œuvres du musée. En 1974, Jaccard réalise une série de 365 noeuds. Ce sont des outils, des objets ligaturés faits de cordelettes, des « marqueurs » qui composent un langage de signes reproduits en planches dessinées ou lithographiées. La boîte du musée contient des ficelages teintés en mauve, autant d'échantillons de ce vocabulaire. Le geste élémentaire de l'artiste qui lie, fait des épissures, des nœuds se conçoit comme la production contemporaine d’un mobilier archéologique. Ce retour au primitivisme, à la fonction originelle fait écho à l’intérêt pour les travaux de Claude Lévi-Strauss. « Toute chose élémentaire est supposée avoir une existence constructive et susceptible de devenir spectacle », déclare Jaccard en 1972.

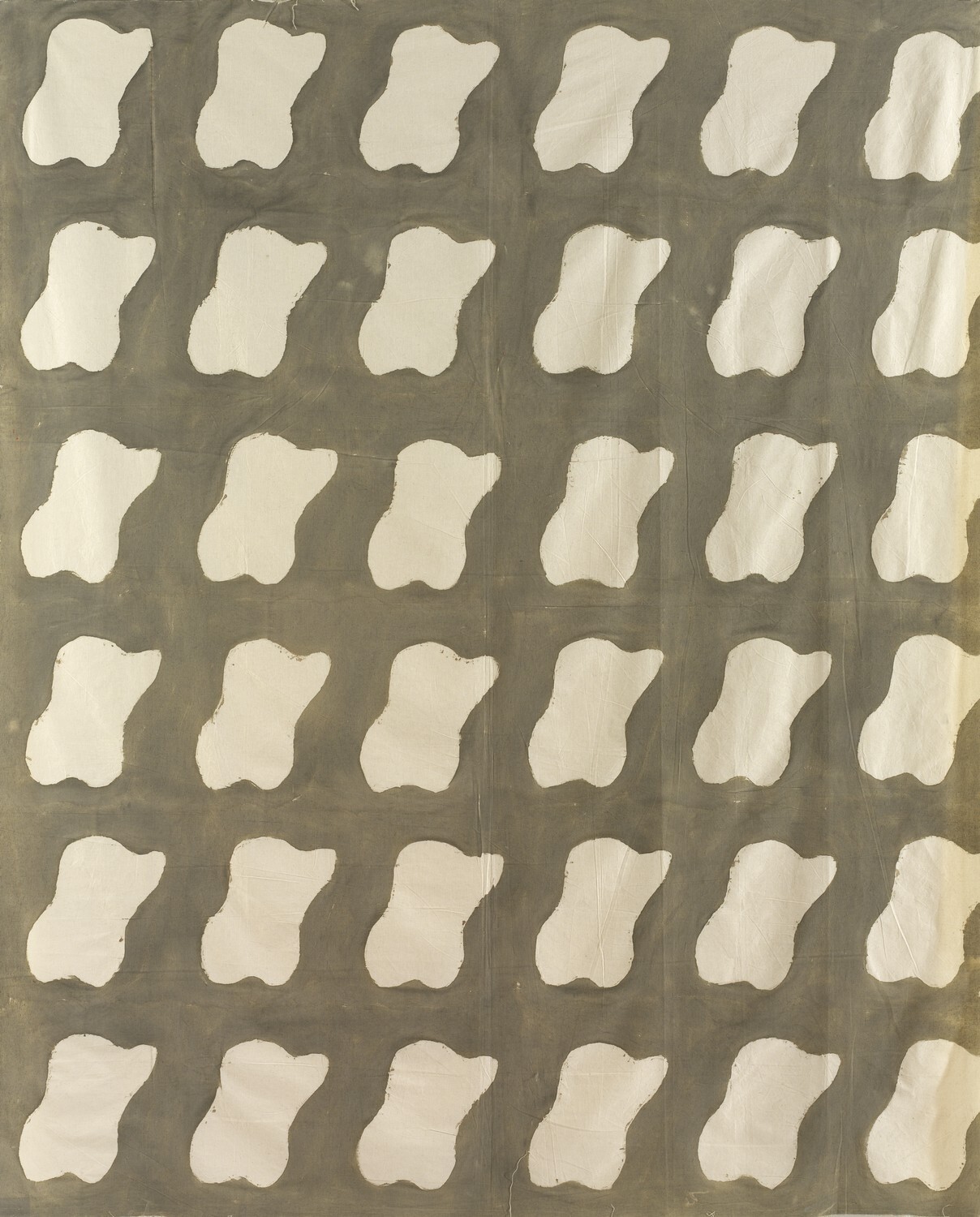

Claude Viallat

Sans titre, 1976, teinture sur toile

Dès 1966, Claude Viallat met au point une peinture où apparaît, multipliée, la forme du « haricot » qui deviendra sa marque. Il utilise des coupons de tissu, des draps sur lesquels il imprime cette forme au pochoir. Influencé par Simon Hantaï, par Henri Matisse, il se livre à toutes sortes d'expériences : pliages, superposition, découpages. Soucieux d'échapper à une forme répétée à l'infini, il entreprend ensuite de la troubler : il joue du pouvoir capillarisateur du drap, la couleur filant dans la trame et s'éparpillant ; il peut brûler par endroits ses toiles pour composer des empreintes de feu. L'oeuvre du musée appartient aux dernières teintures de l'artiste. « La forme que Viallat répète régulièrement sur les supports qu’il " travaille " ne s’y impose pas, elle se confond avec leur texture, s’y conjugue, tout en demeurant aisément reconnaissable », remarque Bernard Ceysson. :La force colorante va au cœur du matériau et fait de Viallat un véritable auteur, un peintre, étranger aux procédures parfois quelque peu mécaniques de Supports/ Surfaces. Ici, la forme matricielle n'apparaît pas par impression mais en réserve de la teinture gris-vert. L'effet de répétition agit comme une grille souple, une possession de l'espace, comme une sorte d'arpentage.

Daniel Dezeuze

Sans titre, 1977

Daniel Dezeuze naquit non loin de Nîmes, à Alès. Il part six ans en Amérique et revient lesté d’un double apprentissage, celui de la peinture d’avant-garde – plus porté sur les « gestuels » que sur le Colorfield – et celui de la culture des Indiens Chippewas (près du lac Huron, Canada). De ces derniers, il retient l’archéologie des signes, l’esthétique éphémère des campements nomades. En 1967-1968, le châssis est l’essentiel de sa participation à Supports / Surfaces. Présenté tel quel, sans toile, appuyé contre un mur, il déjoue toute illusion, toute tentation d’image. Loin d’y voir un ready-made, Dezeuze le considère comme l’objet incarnant au mieux le tableau dans sa dimension historique.

Dix ans plus tard, il s’engage dans une série de Gazes. Celle du musée est constituée de deux épaisseurs de tarlatane superposées et découpées en cercle. Elles sont teintées et portent des inscriptions A. B. C. D. disposées en croix autour d’un évidement central. Dezeuze dit se situer davantage du côté des écritures d’anciennes civilisations que de celui de la somptueuse calligraphie chinoise. L’oeuvre du musée matérialise a minima le passage entre le dessin et la peinture. Pour Henry-Claude Cousseau, l’artiste veut « remettre en cause le fonctionnement du tableau traditionnel institué à partir de la Renaissance et notamment troubler l’image d’un espace spéculaire ». Au-delà de la transparence, Dezeuze fait basculer l’espace. Comme dans le Tao, il rend sensible le vide.

Toni Grand

Sans titre, 1977, bois, goudron et stratifié polyester

Toni Grand partage d’abord sa vie entre la Provence et Paris. Ami de Viallat, il expose régulièrement avec les membres de Supports / Surfaces. Authentique sculpteur, il a travaillé régulièrement dans l'atelier de Marta Pan, entre 1962 et 1967. Grand a progressivement délaissé les assemblages métalliques pour le bois sous toutes ses formes : il y traque la ligne, l'arabesque. Entre 1970 et 1975, il réalise une série de sculptures, « Ce qui reste là depuis » : le bois est soumis à des procédures artisanales dont les titres rendent compte, Sec, brut, aminci ; Vert équarri ; Deux refentes partielles, écarté, par exemple. C’est le récit des opérations. L’oeuvre du musée remonte à 1977 et se compose d'une âme de bois tourmentée, recouverte d'une forme de stratifié (polyester). Le naturel s'allie au synthétique. Ici, les lignes disparaissent dans le dos massif des volumes. L'objet refermé sur lui-même devient étrange, comme un outil dont on ignorerait les fonctions. Grand affirme que l’usage de cette gangue de stratifié ne lui permet pas, sur le moment, de distinguer l’aboutissement exact de la sculpture. Il ajoute plus loin que « les bois sont rattachés à un individu, ils sont schizophrènes ou paranoïaques ».

Bernard Pagès

Sans titre (Arête), 1978-1979, arête de bois peint rabotée, briques pleines taillées et mortier coloré (rouge et ocre)

Bernard Pagès a commencé par être peintre. Puis par désir et besoin d’un travail physique et manuel, il est passé à la sculpture utilisant des « blocs de bois, de pierre dont la résistance me demandait des efforts ».

La découverte qu’il fera en 1967 de l’esthétique des nouveaux réalistes marque le début de son activité de sculpteur. Lors de ses premières « expositions publiques », par manque de temps mais aussi par souci « réaliste », il présente des matériaux bruts qu’il se contente d’assembler (exposition de Coaraze en 1969 où il assemble des bûches et des plaques de tôle, ou des bûches encore, qu’il surmonte de plaques d’égoût du village). Ses contacts fréquents et amicaux avec les protagonistes du futur mouvement Supports / Surfaces (exposition répétée avec Dezeuze, Viallat, Saytour) le conduisent à une pratique analytique et déconstructive du geste et du matériau de la sculpture. Comme Viallat ou Jaccard, qui au même moment recensent avec méthode les ressources du nœud ou de la ligature, Bernard Pagès fera l’inventaire des possibilités d’assemblages de bûches de bois (Exposition galerie Eric Fabre en 1975). Un peu plus tard, les assemblages d’abord explorés et révélés avec le soin et la minutie de l’entomologiste, évoluent à la fin des années 1970 pour s’attaquer aux liaisons de poutres avec une maçonnerie colorée.

L’arête du musée des Sables-d’Olonne procède de cette découverte effectuée par Pagès de l’alliance de la pierre et du bois. Par sa masse imposante, par la violence du geste sculptural que suppose sa forme, elle apparaît comme l’antithèse physique et manuelle de spéculations de l’intellectualisme des années Supports / Surfaces de Pagès.

Sa rusticité de facture, son refus délibéré des conventions du beau, de la forme, de la virtuosité technique la rattachent au contexte théorique de cet art français des années 1970 épris de matérialisme et de démystification.

Avec cette arête de Pagès, la théorie devient acte.

Gérard Titus-Carmel

Caparaçon VI, 1981, encre, sanguine et craie blanche sur papier marouflé

À l'école Boulle dont il suit l'enseignement de 1958 à 1962, Gérard Titus-Carmel acquiert le graphisme précis et savant qui caractérise son œuvre. Il trouve la renommée dans les années 1970 en appliquant son talent minutieux à la réalisation de « séries » où il adapte sa virtuosité graphique à un projet esthétique intégrant le temps, illustrant les altérations dont il est la cause.

Les « 17 exemples d’altération d’une sphère » de 1971 procèdent de cette application de l’hyper-réalisme à un projet déjà conceptuel. Selon cette même logique, durant l’année 1975, Titus-Carmel dessine 127 fois une « petite boîte de bois au fond de laquelle est placé un miroir et qui contient une fine baguette d’osier courbée en ellipse et portant deux petits manchons de fourrure synthétique ». L’objet : le devenu fameux Pocket Size Tlingit Coffin réalisé spécialement à la demande de l’artiste, vient par son « caractère artificiel » (artistique?) court-circuiter les rapports traditionnels de l’œuvre à l’objet représenté, et bouleverser le lien mimétique de l’art à son modèle. L’objet d’après ses commentateurs serait d’origine magique et lié à quelques rituels obscurs.

En 1981, « presque par hasard, un caparaçon funéraire, avec ses larmes d'argent brodées, vient s'échouer dans l'atelier ». L’objet ainsi apparu est le thème d'une nouvelle série. Ces œuvres marquent une étape nouvelle dans l’œuvre de Titus-Carmel. La couleur, le plaisir du geste pictural sont ici réinventés et ouvrent la voie à la peinture que pratiquera dès lors l’artiste. Le sujet, le caparaçon, outre les attraits qu’offre son chromatisme, prolonge par son évocation funéraire, la méditation sur le temps et sa corruption qui n’a cessé jusque-là d’être au centre de l’œuvre de Titus-Carmel.

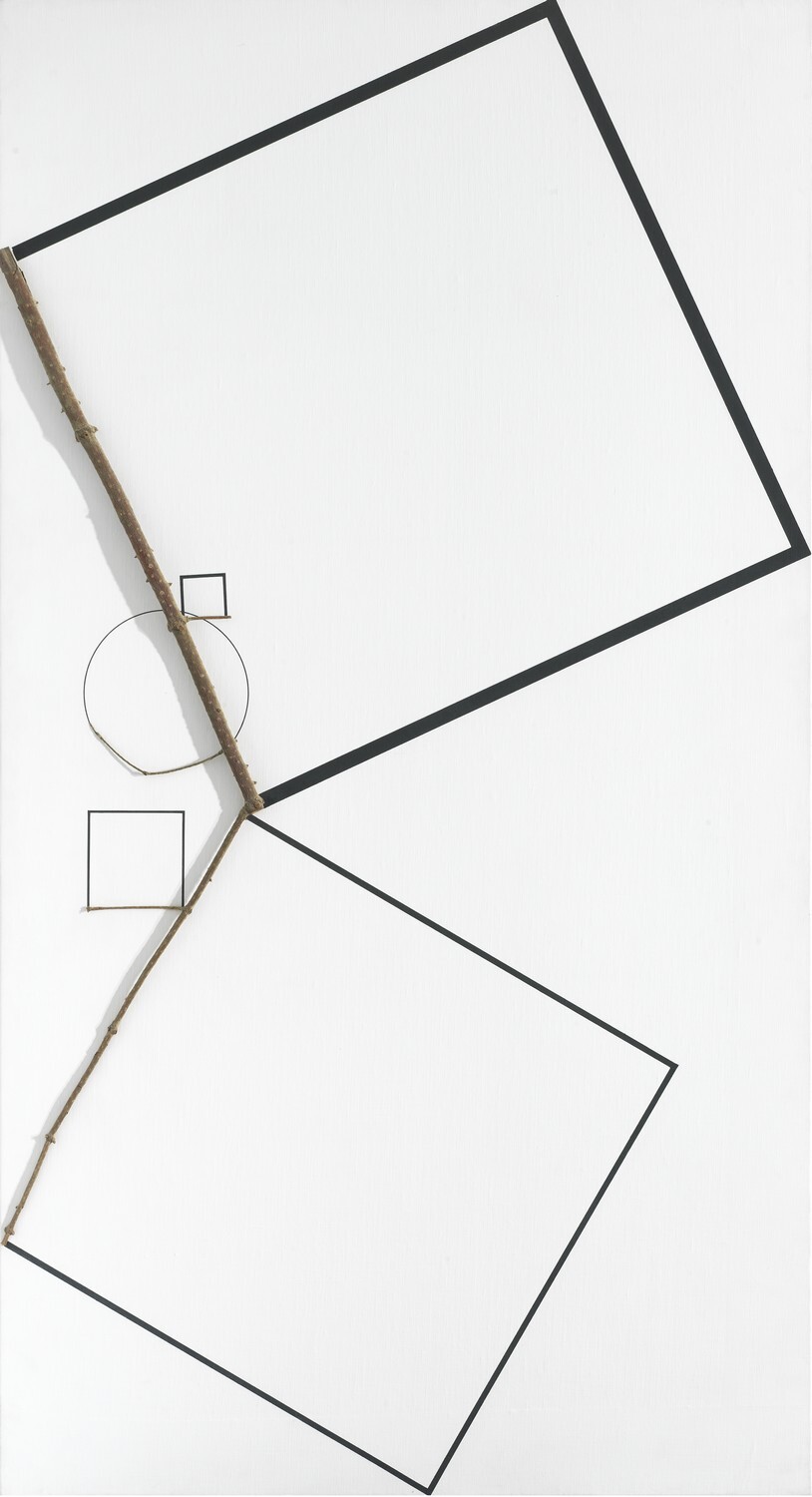

François Morellet

Geometree n°86, 1984, acrylique sur toile et bois

En 1954, François Morellet découvre l'art concret auprès de Max Bill. Abandonnant toute forme d' « expression », il se livre à des compositions de pure logique, de conception mécanique. Exit le créateur inspiré : Morellet choisit le format carré, le noir et blanc, le all-over et des éléments géométriques répétés jusqu'à l'absurde. « Pour moi, un système, c’est une sorte de règle du jeu très concise qui existe avant l’œuvre et détermine précisément son développement et donc son exécution. ». En 1958, il peint des Trames, des réseaux de lignes superposées composant une image dense, régulière. Sa Répartition aléatoire de triangles suivant les chiffres pairs et impairs d’un annuaire de téléphone est un programme, un exercice digne de Raymond Queneau. Bientôt, le hasard bouscule le système : Morellet en use après 1960 au sein du GRAV (Groupe de recherche d'art visuel) avec, par exemple, ses néons qui clignotent dans les labyrinthes. En 1983, il commence la série des Geometrees dont le titre est en soi un jeu de mots. Ces tableaux reliefs associent les systèmes de géométries et les trees, à savoir les morceaux de branches. L'artiste s'en sert comme point de départ : la pseudo-droite de l'objet sera complétée par trois droites parfaites tracées au tire-ligne. « J’ai toujours été passionné par le mariage de l’ordre et du désordre que ce soit l’un qui produise ou perturbe l’autre ou l’autre qui produise ou perturbe l’un. » Cette liberté prise avec la nature fait de Morellet un conceptuel agréablement démangé par le doute et l’humour.