Le port & la plage

Le port & la plage

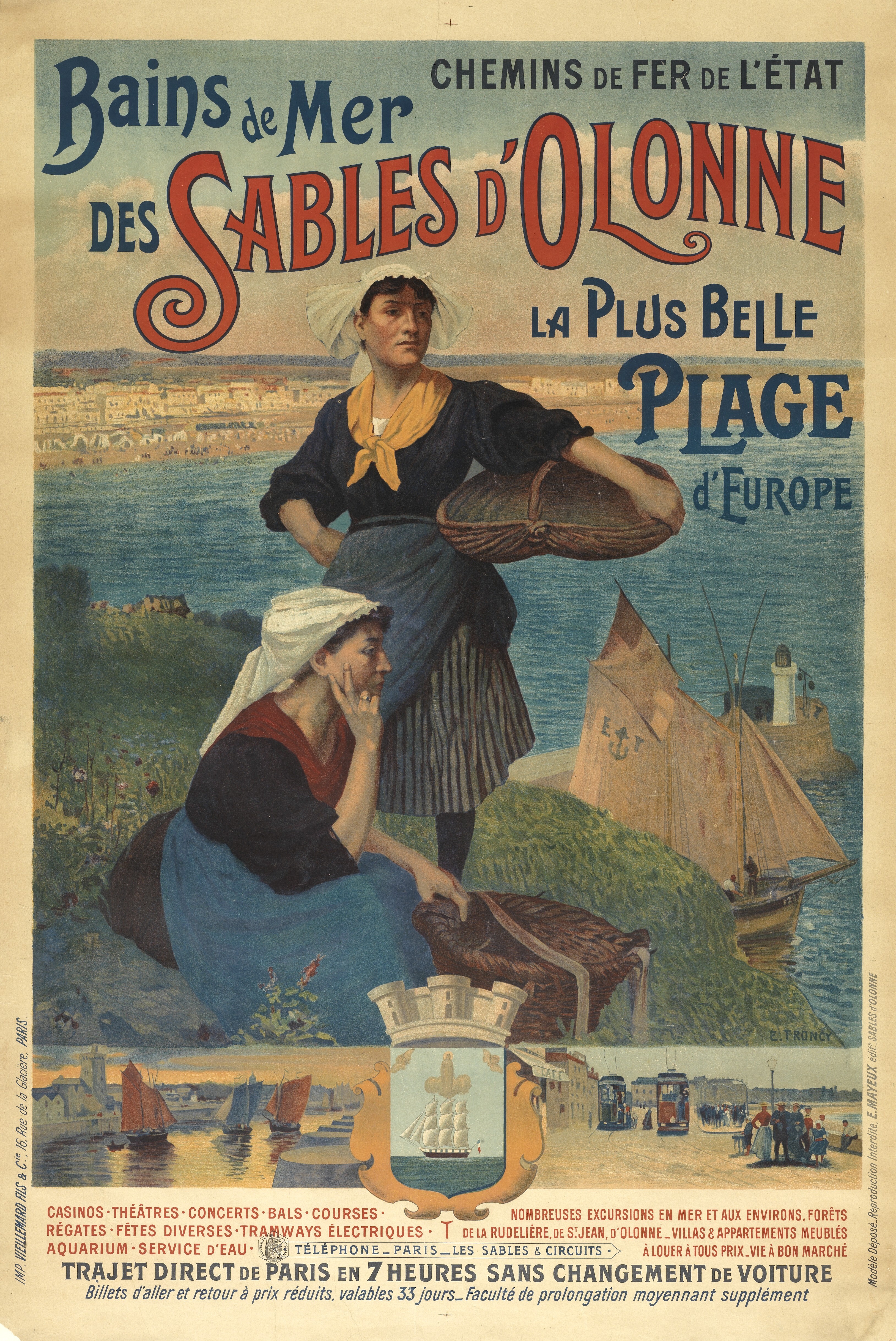

Emile Troncy

Bains de mer des Sables d'Olonne. La plus belle plage d'Europe, affiche lithographiée en couleur

La Sablaise incarne la station. Véritable image de marque, elle est présente sur la plupart des affiches lithographiées. Avec son jupon plissé noir, son corsage ample et sa coiffe de dentelle, elle passe pour avoir autant de caractère que de sensualité. Son habit va évoluer avec le temps et sa jupe raccourcir sous l’influence de Paul Poiret et de sa « garçonne ».

Les artistes de l’époque ont croqué avec un talent certain cette femme si attachante, véritable attraction locale. Walther Thor ou Émile Troncy, travaillant pour les célèbres publicités des compagnies de chemins de fer, en ont fait leur sujet de prédilection. Il s’agit d’une production d’affiches lithographiées, comme en fit Toulouse-Lautrec . Avec Charles Cox, l’image de la Sablaise est si forte qu’elle occupe presque toute l’affiche s’identifiant à la ville.

Jean Launois

En terrasse sur le front de mer, vers 1921, lavis d'encre de Chine sur papier

Jean Launois naît aux Sables-d’Olonne où son père est sous-préfet. Repérant ses dispositions précoces, celui-ci l’encourage dans la voie artistique. Lors de vacances en Vendée, il rencontre Charles Milcendeau et le graveur Auguste Lepère. Après la Grande Guerre, qui lui laisse un souvenir effrayant, il se lie d’amitié avec Roland Dorgelès mais fréquente aussi Anatole France et Georges Courteline. En 1920, Launois réussit le concours de la Villa Abd-el-Tif, séjourne presque deux ans en Algérie, puis part en Indochine en 1923-24. Sa première exposition personnelle se tient à la galerie Van Leer à Paris où la critique repère ses portraits au pastel. Dès lors, Launois partage son temps entre la capitale où il vit la vie des Montparnos, l’Algérie et la Vendée. Entre les deux guerres, il devient le pilier du groupe de Saint-Jean-de-Monts. Avec d’autres artistes, il gouache et dessine sur le motif des scènes paysannes, des paysages, des maraîchins. Jean Launois a représenté à de nombreuses reprises les plages du littoral vendéen, à l’encre de Chine ou bien à l’aquarelle. Avec cette vue croquée depuis une terrasse donnant sur le front de mer des Sables-d’Olonne, il saisit l’ambiance estivale en jouant des effets de cadrage, de simplification ou de gros-plans.

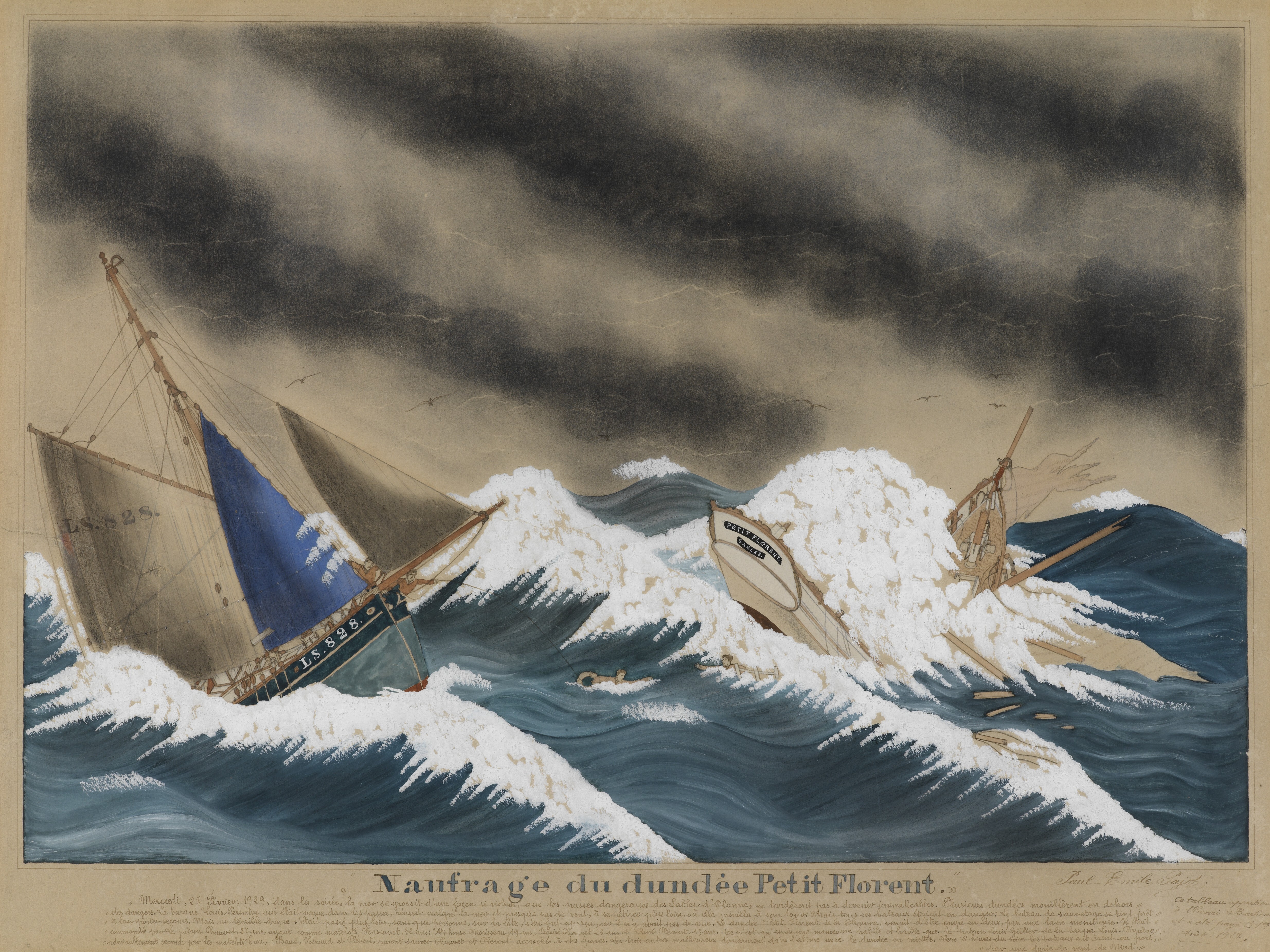

Paul-Emile Pajot

Naufrage du dundée Petit-Florent, 1929, gouache, fusain et encre sur papier

Sans conteste, le peintre de marine le plus célèbre des Sables-d’Olonne s’appelle Paul-Emile Pajot. Né dans le village de La Chaume, au sein d’un milieu très populaire, Paul-Emile Pajot se lance dans la carrière de marin-pêcheur. Bien que totalement autodidacte, il se tourne vers la carrière artistique après des problèmes de santé. Pajot suit la tradition des portraits de bateaux, comme les frères Roux de Marseille. Le dessin est effectué à la règle avec des gabarits de carton, puis l’artiste utilise la gouache et les crayons de couleur. L’une des particularités de Pajot est d’allier la naïveté du style à la précision documentaire du monde marin. L’influence du « japonisme » est particulièrement frappante quand on pense à la vague dans les estampes de Hokusaï.

D’abord prisé d’une clientèle locale, essentiellement des marins et des touristes de passage, il est découvert par Albert Marquet et Jean Cocteau. Son exposition en 1925 à la galerie parisienne Pierre Loeb est une consécration. Coup du destin, il mourut accidentellement avant de connaître véritablement la célébrité. Toutefois, son fils Gilbert reprit le flambeau familial dans un style quelque peu différent.

Charles Lapique

Le Torpilleur, 1929, huile sur toile

Charles Lapicque a peint son Torpilleur en 1929, avec à l’esprit la rigueur de la construction cubiste : d’un bout à l’autre de la toile, la ligne de flottaison qui « pose » le navire comme la bulle d’un niveau, les deux verticales des mâts renchérissant sur la colonne de fumée centrale, d’épaisses touches de bleu sur du blanc. Ingénieur de formation, passionné d’optique, il est à l’origine d’un art issu d’une pratique autodidacte, qui atteste dès l’immédiat après-guerre d’une grande indépendance vis-à-vis de courants multiples. En 1941, il devient l’un des théoriciens du groupe des Jeunes peintres de Tradition française et exerce une profonde influence sur les peintres de sa génération (Bazaine, Manessier, Tal Coat…). Lapicque, en scientifique, toujours en recherche, a développé sa vie durant un œuvre conciliant le non-figuratif et le réel, qu’il chercha à l’origine chez un artiste comme Derain. Son Torpilleur, cimentant l’espace en différents tons de bleus, rappelle l’opacité du verre à vitrail. Lapicque est le plus inattendu, le plus moderne des « peintres de la marine ».

Albert Marquet

L'Eté, la plage des Sables d'Olonne, 1933, huile sur toile

Albert Marquet étudie dans l'atelier de Gustave Moreau, aux côtés d'Henri Matisse et de Henri Manguin et compte ainsi parmi les « fauves » qui firent scandale au Salon d'Automne de 1905. Couleurs violentes, raccourcis de cadrages, reniement de perspective irritent alors la critique. Mais la palette de l'artiste progressivement s'assagit pour se concentrer sur le rendu subtil des états de l'eau. Attiré par les côtes atlantiques et encouragé par son ami Paul Signac, qui lui fait découvrir La Rochelle, il fit deux séjours aux Sables-d'Olonne, où il retrouva son ami Jean Launois rencontré en Algérie à la Villa Abd-el-Tif. En 1921, il s'installe au port de La Chaume qu'il aquarellise. En 1933, il prend un hôtel sur le remblai et ouvre sa fenêtre qui devient le cadre de la composition. Le musée conserve deux vues de la plage des Sables-d'Olonne. Par temps gris, elle privilégie le jeu des diagonales, les variations de bleus et de gris, la matière des vagues. Par temps radieux, elle renoue avec la palette acidulée des « fauves » et saisit l'agitation de la plage, ses tentes et ses baigneurs.

Léopold Survage

Le Déjeuner sur l'herbe, 1937-1938, huile sur toile

D'origine russe, Léopold Survage arrive à Paris en 1908, très influencé par les peintres de l'avant-garde française découverts à Moscou dans la collection Chtchoukine. Dabord inscrit à l'académie libre de Matisse, il se rapproche du milieu cubiste et dépose en 1920 avec Archipenko les nouveaux statuts de Section d'Or.

Survage veut réaliser un film à partir des des compositions cubistes, Le Rythme coloré : il va progressivement se libérer des théories pour chercher une nouvelle « synthèse plastique » de l’espace. Celle-ci associe des perspectives contradictoires dans une même composition. Survage dit s’être inspiré des reflets des miroirs recouvrant une colonne à l’intérieur d’un magasin. Le Déjeuner sur l'herbe, une vaste composition aux coloris enlevés, relève de la fresque - Survage adule Giotto. L’artiste assouplit son cubisme avec des courbes et des contre-courbes, emprisonnant des fragments de figures et de personnages.

Jules Lefranc

Sur le plateau, atelier de la Radiale, 1949, huile sur toile

Le peintre Jules Lefranc a vécu à La Chaume dès 1937, face au port de commerce et aux docks, dans une petite maison où il accueillit des amis peintres : Dominique Lagru, Marcel Favre, Maxime (Voyet) et René Mendès-France, le patron des Surindépendants. La mer lui fournit une source d'inspiration majeure : balises, phares, sémaphores, bastingages, quais, voiles... Jules Lefranc est né à Laval, patrie d'Alfred Jarry et du douanier Rousseau. Alain Gerbaud, le navigateur intellectuel, est un ami de la famille. Exerçant des activités commerciales dans la quincaillerie, l'équipement des bateaux, il vient à la peinture sur le tard. Il s'y consacre exclusivement en 1928. À Paris, aristocratique, lettré, politique, Lefranc se fait une place dans la peinture dite « naïve ». Anatole Jakovsky le prend sous son aile.

Lefranc appartient au courant moderniste des années 1930, celui de Fernand Léger, dans un esprit voisin de l'école précisionniste, avec les peintres américains Sheeler et Demuth. Règnent dans ses tableaux une lumière étrange, une incommensurable solitude, malgré des couleurs claquantes. Dans le rendu scrupuleux du réel circule de la métaphysique. Quand il peint Sur le plateau, atelier de la Radiale, Lefranc travaille d’après une photographie de Finsler, une vue du port de Göteborg. Au petit personnage, un ouvrier s’affairant sous les hélices du bateau, il ajoute les vues conjuguées des ports de Marseille et des Sables-d’Olonne.

Hippolyte Massé

Porte provenant de la maison de coquillages d'Hippolyte Massé à la Chaume, bronze et cuivre martelé sur armature de fer

« On l’appelait « La maison de la sirène » parce qu’une sirène s’y baignait devant un deux-mâts toutes voiles déployées. Sur ses murs grimpaient des fleurs, tandis que de son unique fenêtre au premier étage ses habitants pouvaient suivre le mouvement des bateaux sur le chenal. Pour y entrer, il fallait franchir une belle porte en cuivre repoussé, ornée d’une ancre de marine que son forgeron avait martelée durant les grèves de 1936. » (Charles Soubeyran)

Artiste Chaumois, Hippolyte Massé cultive son originalité. Habitant au bord de la mer, il utilise des coquillages, comme avant lui les marins à terre confectionnaient des objets dits « de ponton ». Comme Picassiette, comme le facteur Cheval, il couvre sa maison de coquillages, de statues primitives en plâtre peint. Le photographe Gilles Ehrmann préparant Les Inspirés et leurs demeures immortalise la petite maison avec une grande porte travaillée en cuivre repoussé.